楽曲解説"De Profundis" - 後篇

ペルトの辿った作曲技法

ここでは、「ティンティナブリ様式」に到達するまでに、ペルトが辿った作曲的な技法について、より詳細に見ていきたいと思います。

古楽の探求

“Credo”以降、作曲を殆ど止めてしまったペルトは大きな転換点を迎えます。これまで十二音技法などを用いることで人間の魂が他者、世界、神との間に抱く葛藤を描いてきたペルトですが、あるときラジオでふと耳にしたグレゴリオ聖歌の断片が彼にインスピレーションを与えました。

もし人と世界の間に葛藤が無く全てが調和出来るのなら、これまで作曲してきた技巧的な音楽、さらには武器や兵器といった対立を描写するための道具は必要なくなるのだ、ということを悟ったのです。

単旋律の純粋さに魅せられたペルトは、以降取り憑かれたようにこれら古楽への探求に没頭します。

言葉の再発見

「沈黙」の期間に入ったペルトは、まず初めにグレゴリオ聖歌と初期のポリフォニー6を学び、試作を行いました。しかし得られた成果は大部分が様式の模倣に過ぎないものでした。より研究に没頭する中で、ペルトは作曲のメカニズムそのものを学ぶのではなく、そのメカニズムがどのようにしてテキストを表現する働きをもたらすのかを理解する必要があることに気付きます。

ポリフォニーが誕生する時代の殆どの作曲家は、作曲家としてその名が知られるのに先立って聖歌隊として旋律を歌った経験を持っています。また、単旋律であってもポリフォニーであっても、その意義は日々の典礼で神への崇拝を示すことにあります。つまり、聖書の言葉こそが作曲の原動力であった訳です。

ペルトの東方正教会への入信は、同時に言葉への傾倒でもありました。今日まで言葉は彼の作品群における重要な拠り所となっています。

調性音楽の中に見出す「光」

ペルトの「沈黙」の時期は、ちょうど十二音技法やそこから発展した手法から各国の作曲家が脱却を試みていた時代です。先の記事に掲載した、ペンデレツキが推し進めた「クラスター」を用いた音響による作曲法も、この頃に登場したアプローチの一つです。そのような中でペルトは、独自に調性音楽の抽象化、再定義を行い、それらをティンティナブリ様式へと発展させていきました。

調性音楽は主に二つの要素に還元されます。一つが楽譜の縦方向で表され、響きを司る和音(特に三和音)、もう一つが楽譜の横方向の流れを形作るスケール(音階)です。一般的に用いられる機能和声では、これらに半音変化、緊張と緩和、転調などの要素を盛り込んでいます。

しかしペルトは、調性音楽の中の純粋な三和音とスケールのみに着目し、この二つの基本的な要素を融合することで、新しい調性感を生み出すことに成功しています。これこそがティンティナブリ様式の最も根本にあるアイデアなのです。

「鐘」と名付けられた音色

ティンティナブリという名前の表す「鐘」は、私たちのイメージする鐘と同じと言っていいでしょう。鐘の音色は一度鳴らされるとぼんやりとした複雑な響きを残し、鳴り止む瞬間を耳で判別することが難しいという特徴を持っています。

例えば、イギリスで聴くことが出来る「転座鳴鐘術」と呼ばれる手法は、そのような鐘の音響効果を利用した奏法の一つです。これは音程の違ういくつかの鐘を一定のリズムで、ある法則に従って順番を変えながら鳴らし続けるというもので、最古のミニマルミュージック7としても言及されることがあります。

ティンティナブリ様式における作品も、複雑なリズムを廃し、同じ三和音の響きを繰り返していくという点で通ずるものがあります。渾然一体となって鳴り響く音こそが、ペルトが自らの様式を「小さな鐘」と例える理由であると言えそうです。

「ティンティナブリ様式」と"De Profundis"

前章で述べたように、ティンティナブリ様式は三和音とスケールの融合であり、具体的にはそれぞれの特徴を持つ声部を同じリズムで鳴らすことで達成されます。まずはその構成方法を詳しく見ていきたいと思います(以降の用語はその殆どを参考文献に挙げたPaul Hiller"Arvo Pärt (Oxford Studies of Composers)"に拠っています)。

「ティンティナブリ様式」概説

スケールの特徴を有する声部をM-voice、三和音の特徴を有する声部をT-voiceと表します。MはMelody,Modal、TはTriad,Tonicなどを含意しています。

M-voiceは基本的にスケール内を順次進行する声部であり、T-voiceはM-voiceに対して一定の間隔で寄り添うように、スケールの中心音を主音とする三和音に配置される声部です。すなわち、T-voiceは3種類の音のみで構成される声部となります。

実際に図で見てみましょう。次の楽譜はA(ラ)を主音とするマイナースケール(自然短音階)を上行するM-voiceに対して、三和音の構成音の中で一番近い音(ただしその音自身は除く)を上下に交替しながら配置したT-voiceと、三和音の構成音の中で二番目に近い音を上下に交代しながら配置したT-voiceです。

ここで言う三和音とは「スケールの中心音を主音とする三和音」のことです。この場合はA,C,E(ラ、ド、ミ)からなる短調の主和音です。

さて、ここでM-voiceに対してT-voiceがとることが出来る位置関係を考えます。自然と4つの位置関係に集約すると言えるでしょう。

- 一番近く、上にある(1st position, superior)

- 二番目に近く、上にある(2nd position, superior)

- 一番近く、下にある(1st position, inferior)

- 二番目に近く、下にある(2nd position, inferior)

T-voiceは三和音の構成音ならいずれでもよいというわけではなく、常にM-voiceに沿って動きます。この制約が二つの声部を強固に結びつけているのです。

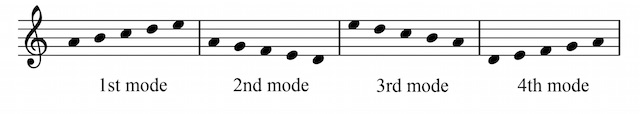

また、M-voiceも好き勝手に動いて良いという訳ではなく、主に次の基本的な4パターンがあります。

- 中心音から始まり、上行(1st mode)

- 中心音から始まり、下行(2nd mode)

- 中心音で終わるように下行(3rd mode)

- 中心音で終わるように上行(4th mode)

M-voiceはスケールの中心音を強く意識させ、音楽に横の動きを与えます。4種のM-voiceのうち、どれとどれが自然に結びつきやすいかといったことも決まっています。

以上が基本的なティンティナブリ様式の枠組みになります。次節ではここで定義した用語を用いて"De Profundis"の詳細な分析を行っていきます。

"De Profundis"の構成

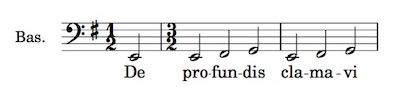

全体を概観すると、詩篇の4行を大きな区切りとして4部構成となっており、同時に歌うパートの数が1声部、2声部と段々と増えていきます。1行ごとに歌うパートの組み合わせ、M-voice、T-voiceの構とが移り変わり、1音節に1音ずつ割り当てられた音が歌われます。そして、1単語ごとにティンティナブリ様式の基本的な形が繰り返されます。

調号は#一つで中心音をEとするマイナースケールであり、合唱のT-voiceが一貫してE,G,B(ミ、ソ、シ)のいずれかの音を演奏することで、抑圧の効いた曲想を生んでいます。

冒頭は地の底から響き渡るようなベースとそこに差し込む光のようにも思えるトップテナーの対比が印象的です。ここから順にバリトン、セカンドテナーと同じリズムで詩句を唱えるように歌い継いでいきます。

これらは全てM-voiceであり、順に1st mode、3rd mode、4th mode、2nd modeとなっています。このM-voiceは以降も変わることなく歌われ続け、曲全体に強固な統一性を与えています。

また、オルガンは常に声部のM-voiceと並行する動きでB音を中心とするM-voiceと、それに対して2nd positionの音を上下交代に弾くT-voiceを弾いています。時折オルガンの低音部に合唱のM-voiceと同じ音程が付されたり、パーカッションが入り混じってくることで音楽に変化をもたらします。

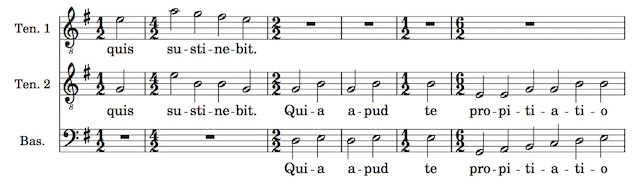

第2部ではパートが2声部に増え、M-voiceに対して2nd positionのT-voiceが付されます。

6行目"Domine, quis sustinebit? (主よ、誰が耐えましょう。)"と高声部が悲痛に歌い上げるのに対して、7行目では"propitiatio (赦し)"という言葉が暖かく歌われます。これはM-voiceの音形とそれぞれの単語の音節数の違いが生み出す効果であり、ペルトが並々ならぬ意思をもって各行に対するM-voice、T-voiceの種類の割り当てを選択していることが伺えます。

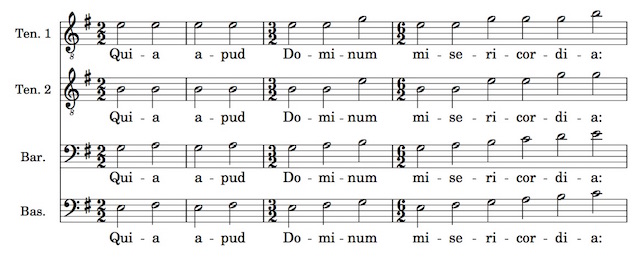

第3部ではパートは3声部です。これまで歌われていたM-voiceと並行するように、奇数行目ではG(ソ)を中心とするM-voiceが、偶数行目ではC(ド)を中心とするM-voiceが追加されます。

特に10行目"Speravit (待ち望む)"では初めてC,E,G(ド、ミ、ソ)で構成される長三和音に辿り着きます。夜明けを待望するかの如く主を求める祈りに対し、音楽がそっと光を差し伸べているようにも思われます。

第4部では全ての声部が一斉に歌い上げます。第3部と同じ組み合わせのM-voiceと、それぞれに対応する2nd positionのT-voiceから構成されます。

ここで特筆すべきは、第1部から第3部まで一貫してE2(ヘ音記号下第1線のミ)から始められていたベースの旋律が、第4部では1オクターブ上げられ始められていることです。これによって13行目最後の"misericordia (慈しみ)"に音楽的なクライマックスが来ます。

この後は音程の変化も徐々に緩やかになっていき、最後は静謐の内に鐘が鳴らされ終わります。パート数が増える構成と相まって、曲全体に自然なダイナミクスを形作っています。

作曲活動を含む生活の全てが宗教と不可分であるという、古き時代の作曲家たちのスタイルをペルトは継承しました。ティンティナブリ様式はまさにそうした、個人と神、音楽と言葉の不可分性、純粋性を表していると言っても過言ではありません。

「メロディックな声部は我々の現実、原罪を表している。一方、もう一つの声部はその原罪に対する赦しなのだ」ペルトはティンティナブリ様式の2つの声部についてこのように述べています。そしてまたある時、自身の音楽を形容して「全ての色彩を含んだ白色光」であると語りました。そして、聴き手の魂というプリズムだけが、そこから色を取り出し明らかにすることが出来るのだと。

"De Profundis"の持つ祈りの色彩は、皆様の目にどのように映るのでしょうか。見通しの立たない、不安の底にあるかのようなこの時代に、光を待ち望む人々の声を少しでもお伝えできれば幸いです。

- 参考文献

- 関根正雄『関根正雄著作集 第12巻 詩篇注解(下)』新地書房、1981年

- カルヴァン著、出村彰訳『旧約聖書註解 詩篇Ⅳ[第3版]』新教出版社、1995年

- P. Hillier, "Arvo Pärt (Oxford Studies of Composers)" Oxford University Press, 1997

- 鍋谷尭爾『詩篇を味わう Ⅲ 90-150篇』いのちのことば社、2007年

- A. Lubow, "The Sound of Spirit" The New York Times Magazine, 2010